Первая волна мухаджирства. Цикл статей грузинского ученого об истории Абхазии. Часть 2

История Абхазии

Автор — Зура Цурцумиа, магистр истории. Оригинал на грузинском языке опубликован на грузинской онлайн-платформе « Индиго».

«Абхазия XIX–XX» — это серия статей, посвященных истории Абхазии XIX–XX веков. Ее цель — обратить внимание на ключевые этапы прошлого региона в доcоветский период и представить их читателю в популярной, доступной форме.

В работе над этой темой мной двигали два основных мотива.

Во-первых, в историографии этого периода акцент в основном делается на Восточную Грузию, тогда как прошлое Абхазии, а также даже таких регионов, как Самгерело или Гуриа, остается обделенным вниманием и для широкой публики до сих пор является неизвестным приключением.

Во-вторых, в силу нынешнего конфликта и оккупации, история Абхазии обычно воспринимается через призму национализма и противостояний.

Задача этой серии — показать прошлое региона за пределами этих узких рамок.

При подготовке текстов использовались исторические документы, первичные и вторичные источники, научные труды различных авторов. Однако важно напомнить читателю: статьи, входящие в эту серию, не являются академическим исследованием.

Первую часть цикла, смотрите здесь.

Гиорги Шервашидзе — невольный герой абхазского восстания

Причины восстания

В 1882 году общественность Тифлисской и Кутаисской губерний стала свидетелем необычного зрелища. По приглашению Грузинского литературного общества на Кавказ приехал придворный художник императора Александра III — Михай Зичи, которому поручили создать иллюстрации к «Витязю в тигровой шкуре». Зичи путешествовал по Тифлисской и Кутаисской губерниям, наблюдал быт, нравы, культуру и историю грузин. Затем он сам выбирал эпизоды поэмы и приступил к их изображению весьма необычным по тем временам способом: он ставил «живые картины», в которых с большим интересом участвовали актёры и представители аристократии.

Для грузин это событие было беспрецедентным по двум причинам. Во-первых, ни театральная среда, ни аристократия до того не видели подобных постановок ни на тбилисской, ни на кутаисской сцене. Во-вторых, все прекрасно понимали: это была первая попытка визуального воплощения величайшего произведения грузинской литературы, и они сами становились его частью.

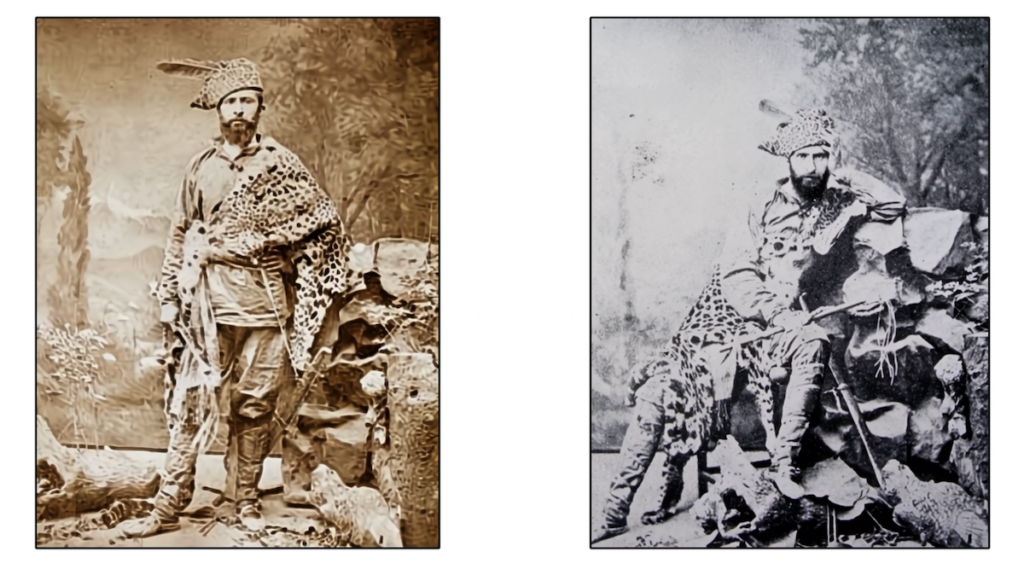

Это было почётно — особенно для исполнителей главных ролей. Известно, что для создания облика Тариэла [главный герой поэмы Шота Руставели_JAMnews] Зичи использовал натуру князя Гиоргия Шервашидзе. Сохранились две фотографии, на которых князь запечатлён в костюме Тариэла.

Тридцатишестилетний Гиорги Шервашидзе был хорошо известной фигурой для грузинского дворянства и культурных кругов своего времени. Его знали как поэта, писателя и публициста. Смотря на его жизнь, положение и уважение, которым он пользовался, трудно было бы предположить, что этот признанный и почитаемый человек одновременно являлся изгнанником Российской империи. Но так оно и было: по велений императора, ему запрещалось возвращаться на родину — в Абхазию — и жить там.

Шестнадцатью годами ранее, молодой, девятнадцатилетний князь Гиоргий Шервашидзе оказался — против своей воли и совершенно неожиданно — в самом эпицентре одного из самых известных восстаний на территории Российской империи. Мало того, он почти стал его ключевой фигурой. На его личную судьбу напрямую легли тень бесправия и трагедий, пережитых Абхазией и абхазами, — и этот тяжёлый груз он нёс до конца своих дней.

Абхазское восстание, в которое Шервашидзе оказался втянут помимо собственной воли, произошло в 1866 году. После его подавления российская администрация начала расследование. Сегодня у нас есть не только документы и выводы этого следствия, но и сохранившиеся письма русских военных, чиновников гражданской администрации и другие материалы того времени.

Позднее, уже в советский период, события XIX века стали предметом научного изучения. Однако, несмотря на разнообразие источников, дискуссия о том, что именно послужило причиной восстания, какие цели оно преследовало и что произошло в действительности, продолжается до сих пор.

Имперское расследование усматривало за происходящим османские интересы, подчёркивало стремление ряда абхазских князей противостоять крестьянской реформе и видело их заинтересованность в организации мятежа. Среди причин также называли неправильные, грубые и вредоносные действия представителей российской администрации.

В советские годы особое внимание уделялось социальному аспекту восстания: его представляли как самоотверженную борьбу крестьян с одной стороны — против царизма и империализма, а с другой — против дворянства.

В позднесоветский период в интерпретацию всё более активно вводились элементы национализма, и восстание 1866 года, как и предыдущие и последующие выступления, стало трактоваться как трагический этап борьбы абхазского народа за свободу.

Но что особенно важно для продолжения разговора: все перечисленные причины действительно существовали в момент восстания. Однако выделить какую-то одну как главную, определяющую, весьма трудно. С высокой вероятностью эти факторы накапливались параллельно, взаимно усиливая друг друга; исключить полностью какую-либо из перечисленных причин невозможно.

Почва для восстания 1866 года, вероятно, готовилась месяцами, а может быть, и годами — усилиями русской администрации и политикой империи. Недовольство в регионе постепенно нарастало по целому ряду вопросов. И когда в июле 1866 года русские чиновники прибыли в Лыхны и позволили себе разговаривать с местным населением в оскорбительном, унизительном тоне, именно этот момент, по-видимому, стал тем самой искрой, от которой в Абхазии вспыхнуло пламя восстания.

Этот регион на протяжении всей первой половины XIX века был для России настоящей головной болью. Параллельно с борьбой против османов за установление контроля над абхазским княжеством, ситуацию осложняли и внутренние феодальные конфликты. Избранные империей правители — Сефер-бей Шервашидзе и Михаил Шервашидзе — практически могли удерживать власть лишь благодаря русской поддержке. В местной аристократии османское влияние оставалось сильным, и султан десятилетиями умело использовал это в своих интересах.

Империя то осторожной, то откровенно силовой политикой стремилась добиться хотя бы формального спокойствия и стабильности. Главным для Петербурга было устранить османское влияние с восточного побережья Чёрного моря и одновременно изолировать мусульманские горские народы Северо-Западного Кавказа от внешнего мира.

Абхазы — «народ подозрительный»

Ликвидация Абхазского княжества

Абхазия, как соседний с кавказскими горцами регион, играла в этом процессе важную роль.

Несмотря на верность империи со стороны князя Михаила Шервашидзе и ряда абхазских дворян, российская администрация всё равно относилась к абхазской аристократии с подозрением. Эти опасения подкреплялись событиями Крымской войны: тогда османам удалось временно занять Сухуми и почти всю Абхазию, вторгнуться в Самурзакано и оттуда напасть даже на Мегрельское княжество.

В ходе этих событий, Михаил Шервашидзе формально сохранил верность Российской империи, однако некоторые местные феодалы сделали куда более резкие политические шаги. Показательный пример — влиятельный абхазский князь Кац Маргания, проживавший в то время в Абхазии. К началу Крымской войны девяностолетний Маргания уже многие десятилетия состоял на службе у императора и имел звание генерал-майора. Но осенью 1855 года, когда Сухуми был занят османскими войсками Омер-паши, Маргания перешёл на сторону османов и был назначен пашой Самурзакано.

Недоверие вызывало и поведение самого князя Михаилa Шервашидзе. Русские эвакуировали из Абхазии войска и администрацию. В этом процессе Михаил Шервашидзе был активно задействован и внёс значительный вклад в организацию и проведение эвакуации. Но после входа османов в Сухуми, князь не подчинился приказу императора, вернулся в Абхазию и встретился с Омер-пашой. Русские хотели наказать его сразу после окончания Крымской войны, однако из-за продолжающихся кавказских войн постарались избежать нового обострения. Тем не менее, уже в 1864 году, как только последние очаги сопротивления горцев на Западном Кавказе были подавлены, князю обо всём этом сразу напомнили. Более того, Михаилa Шервашидзе обвинили в поддержке убыхов и горцев, а также в попытке тайно выехать в Османскую империю.

Русские поступили хитро. Они вспомнили давние письма князя, в которых он жаловался на здоровье и просил об отставке. И вот 24 июня 1864 года Михаилу Шервашидзе сообщили, что император удовлетворил его давнюю просьбу, принял во внимание состояние его здоровья и разрешил ему оставить службу. Вместе со службой Шервашидзе должен был покинуть и Абхазию и переселиться в Воронеж. Русские отвели князю срок до 1 октября 1864 года, чтобы он покинул Абхазию.

Михаил тщетно добивался разрешения остаться в Абхазии, поселиться в Кутаисской губернии или в Раче, либо же уехать в Иерусалим. Указ был приведён в исполнение в ноябре: Михаила Шервашидзе арестовали и выслали из Абхазии.

Абхазское княжество было упразднено, и само название исчезло. Отныне эта территория официально именовалась Сухумским отделом Российской империи.

Абхазия была разделена на три округа: Бзыпский, Сухумский и Абжуйский, и на две уездные волости — Цебельду и Самурзакано. Начальник Сухумского военного отдела подчинялся кутаисскому генерал-губернатору. 12 июля 1864 года в Сухум прибыл кутаисский генерал-губернатор Святополк-Мирский и торжественно, лично объявил собравшимся почётным гостям решение императора.

Упразднение княжества и введение прямой российской администрации совпали по времени с крестьянской реформой, начавшейся в империи ещё в 1861 году. Суть реформы заключалась в отмене крепостного права. Однако это вовсе не означало быстрого улучшения социального положения крестьян.

Земля, которой они и раньше пользовались, числилась за дворянами и теперь подлежала закреплению за крестьянами, но с одним важным условием: земля не дарилась, её нужно было выкупить. Аристократия, лишавшаяся огромного земельного фонда, требовала компенсации, а император не собирался выплачивать эту компенсацию из казны. Соответственно, деньги за своё освобождение и выкуп земли должны были заплатить сами крестьяне.

В случае с Абхазией на первом этапе российской администрации было необходимо провести подробное описание региона: уточнить земельный фонд, выделить социальные группы и зафиксировать характер их взаимных отношений. Без подобной информации и без чётко выстроенного аппарата чиновников империя просто не могла начинать крестьянскую реформу в Сухумском военном отделе.

Именно по этим и другим причинам с 1864 года в Абхазии работала комиссия генерала Бартоломея. В 1865 году из Тбилиси в регион прибыла вторая комиссия во главе с генералом Понсэ. Ей было поручено описать имущество бывшего князя и собрать обобщённые социально-экономические сведения об Абхазии.

Однако на месте комиссия столкнулась со сложной системой социальных связей. Крестьянам, например, не нравилась сама идея выкупать землю, которую их предки обрабатывали поколениями. С другой стороны, значительная часть дворян, настроенных в целом проосмански, была недовольна предстоящей крестьянской реформой, поскольку лишалась земель и крепостных.

В такой обстановке в июле 1866 года в Абхазию прибыла новая комиссия во главе с майором Сулханом Баратовым. Помимо своих основных задач, комиссия должна была ясно объяснить местному населению, что правительство намерено приступить к отмене зависимости крестьян от помещиков, но в данный момент освобождение ещё не предстояло, и до этого времени крестьяне обязаны продолжать платить налоги и подчиняться своим хозяевам. Также крестьянам следовало разъяснить, что они не должны рассчитывать на материальную помощь правительства при выкупе земель: все суммы им придётся платить самим.

Комиссия Баратова прибыла в Сухуми 10 июля 1866 года и сразу приступила к работе. В её составе в качестве советника находился один из будущих главных действующих лиц драматических событий — русский чиновник по фамилии Черепов. Он входил и в комиссию генерала Понсэ, хорошо знал Абхазию, особенно Бзыпский район, но из-за своей грубости и заносчивости пользовался там сильным недоверием и презрением.

Характерно, что речь идёт не только о личных качествах Черепова, но и о поведении имперских чиновников вообще. Нужно учитывать, что Кавказ, а тем более абхазские земли, воспринимались империей как периферия.

На такой периферии служили зачастую чиновники среднего и низшего звена, присланные из разных регионов России: нередко это были неудачники или люди, подвергшиеся взысканиям со стороны начальства.

С другой стороны, служба на окраине означала для них пребывание в глухом уголке, куда внимание центральной власти и самого императора доходило слабо.

Постепенно на Кавказе сложился особый контингент людей, использовавших своё положение исключительно в личных целях. Грабёж, вымогательство, взятки, насилие и тому подобные практики стали своеобразной «подписью» местной администрации.

При этом многие из них считали местных жителей дикарями, «недоразвитыми», и не видели ничего особенно предосудительного в том, чтобы их грабить и притеснять.

Показательный пример такого поведения приводит сам Георгий Шервашидзе в своей знаменитой статье.

Главный персонаж там — уже упомянутый Черепов. Однажды, прибыв в одно из абхазских сёл, русский чиновник в повелительном тоне заявил сельскому старейшине, что вернётся на следующий день, останется у них на ночь, и к его приезду должны вымыть молодых девушек, чтобы они его встречали, а стариков спрятать, чтобы ему не пришлось видеть их безобразные лица. При этом разговоре присутствовал и сам Гиоргий Шервашидзе, который посоветовал чиновнику так не обращаться с местными жителями. На что Черепов ответил, что ничего страшного в этом нет — нужно лишь сделать этот народ чуть более цивилизованным.

Оскорбление крестьян, издевательское отношение к дворянам, унижение женщин и тому подобное постепенно стали нормой поведения русских чиновников.

Так, начальник Бзыпского участка Измайлов требовал, чтобы местные жители снимали перед ним шапку. На одной из встреч один абхаз по фамилии Мкханба ответил: «Мы снимаем шапку только в церкви, а о святом Измаиле нам пока ничего не известно». За это Мкханба был арестован и несколько месяцев провёл в заключении.

Черепов начал работу в Бичвинте [Пицунда] 15 июля — и сразу же с оскорблений и унижений местных жителей. Крестьянам он открыто угрожал силой, а дворян из рода Инал-Ипа называл самозванцами, происходящими якобы из простолюдинов.

Жители Бичвинты отказались сообщать какие-либо сведения. Их недовольство быстро перекинулось и на соседние сёла. Всего за несколько дней деятельность комиссии по всей Бзыпской стороне фактически оказалась парализована. Крестьяне требовали отправить своих представителей к губернатору в Кутаиси или к наместнику в Тбилиси, но местная русская администрация отказалась, опасаясь, что подобные жалобы ударят по её репутации.

Напряжение росло с каждым днём. Начальник Сухумского военного отдела, полковник Коньяри понимал, что у него недостаточно сил для немедленного подавления волнений. Поэтому, с одной стороны, он просил губернатора Кутаиси выслать дополнительные части, а с другой — пытался лично разрядить обстановку в Бзыпском районе.

23 июля абхазы начали собираться в Лыхны [Лыхнашта]. Представители русской администрации прибыли на встречу с ними 26 июля. Делегацию возглавлял начальник Сухумского военного отдела полковник Коньяри. Там же находились начальник Бзыпского участка Измайлов, несколько абхазских князей и, что особенно важно, брат последнего абхазского князя — Александр, а также его сын. Гиоргий Шервашидзе приехал в Абхазию по случаю похорон отца. На встрече в Лыхны он оказался без всякого предварительного умысла: Коньяри надеялся, что появление Георгия и Александра Шервашидзе успокоит собравшихся абхазов.

Мирный разговор не состоялся. Коньяри, хотя напротив него стояли несколько тысяч вооружённых абхазов, а при нём был лишь один казачий сотенный взвод, очень быстро перешёл на грубый тон и стал угрожать применением силы.

Терпение собравшихся абхазов незаметно, но неуклонно иссякало. Стоило нескольким крестьянам и князьям выстрелить в воздух, как ситуация вышла из-под контроля. Коньяри и его спутники заперлись в княжеском дворце, укрывшись в одной из спален. Часть абхазов бросилась за ними, другая набросилась на казачий взвод у дворца.

Абхазские крестьяне и князья ворвались на балкон дворца, выбили дверь и убили Черепова, Коньяри, Измайлова и командира казаков Артюхова.

После событий в Лыхны Александр Шервашидзе уехал в своё родовое село Аацы, а Гиоргий — в Дурипш, в дом Лакербая. Там стали собираться дворяне. Они хотели восстановить княжество и провозгласить Гиоргия правителем.

Тем временем, число повстанцев росло, и действовать нужно было быстро. Уже на следующий день, 27 июля, абхазы появились под Сухуми и после первой неудачной попытки штурма крепости расположились лагерем недалеко от города.

29 июля Гиоргий и Александр Шервашидзе пришли в лагерь повстанцев. Их встретили с большим почётом. Молодому князю пели, вспоминали славное прошлое его рода, призывали отомстить за кровь отца и взыскать с русских. Однако очевидцы тех событий отмечали, что культурный разрыв между воспитанным по-русски Гиоргием и абхазскими повстанцами уже был совершенно явным.

По своему духу Гиоргий больше всего соответствовал образу либерального аристократа, а не лидера вооружённой борьбы с империей. Для него не существовало реальной альтернативы российскому правлению — он лишь выступал за большую степень самоуправления.

Поэтому цели восстания, с высокой вероятностью, были ему внутренне чужды, однако на том этапе он волей-неволей оказался по другую сторону баррикад и не мог просто выйти из ситуации.

Несколько дней проведенных в абхазском лагере, и ночи у костра рядом с повстанцами, вероятно, остались в его памяти навсегда. В его общении с ними ясно проступали не только различия поколений, но и столкновение двух миров — разных укладов и способов мышления.

Молодой князь явно стремился не выйти из этой истории в образе преступника. В то же время повстанцы, скорее всего, были разочарованы, увидев, что столь близкий им, родной по имени молодой представитель княжеского дома Шервашидзе оказался от них настолько далёк.

Дальнейшее развитие событий напоминало заранее прописанный сценарий.

В период между 27 и 30 июля повстанцы предприняли несколько попыток овладеть сухумской крепостью, но все они окончились неудачей. Безуспешными оказались и их нападения на Бичвинту. 5 августа абхазы окончательно покинули Сухуми и отошли на правый берег Гумисты.

До первых чисел августа русские продолжали стягивать войска, а 14 августа начали операцию с чётко обозначенной целью: разбить повстанцев, вернуть награбленное, арестовать зачинщиков и полностью разоружить абхазов. Никаких компромиссов они не допускали. Операцией руководил лично губернатор Кутаиси. 12 августа в Сухуми прибыл наместник Кавказа, брат императора, Михаил. Было очевидно: внимание всей русской военной и политической верхушки было приковано исключительно к этому восстанию.

К 7 сентября всё было закончено: зачинщики арестованы, а абхазы Бзыпской, Цебельдинской и Абжуйской сторон разоружены. По данным русских, оружие было изъято в 63 сёлах, всего около 6 000 единиц огнестрельного оружия.

В подавлении восстания участвовали и абхазские феодалы: со своими отрядами действовал Григол Шервашидзе в Келасури, а также владелец долины Дали Алмасхит Маргания. Разумеется, их верность была высоко оценена.

«Наказание «виновного народа». Выселение абхазов

Русской администрации практически ничто не мешало приступить к главному делу: выселению нежелательных и непокорных общин из обезоруженной Абхазии.

Ещё в марте 1864 года, наместник Михаил Николаевич писал своему брату, императору, что необходимо выселить население с восточного побережья Чёрного моря в Кубань или в Османскую империю. Тогда этот план сразу не был приведён в действие, но в октябре 1866 года, после полного подавления восстания, для окончательного «умиротворения» Сухумского военного отдела был задействован самый радикальный метод.

Процесс выселения был организован и согласован с османской стороной. Согласно плану, сначала 4 500 семей должны были переправить в Трабзон, Самсун и Синоп, а оттуда Османская империя расселяла бы их по своим внутренним провинциям. Мухаджирам запрещалось вывозить имущество и тем более возвращаться обратно.

Что означает слово «Мухаджир»

В исламской традиции слово «мухаджир» означает переселенца, изгнанника. Мухаджирами, например, называют сподвижников Мухаммеда, которые вместе с пророком в 622 году переселились из Мекки в Медину. В зависимости от исторического и политического контекста, так обозначают мусульман, массово переселённых по религиозным или политическим причинам. В истории Османской империи известно несколько волн мухаджирства: переселение крымских татар (последствие завоевания Крымского ханства Российской империей), кавказское мухаджирство (включая массовую депортацию черкесов и выселение прибрежных мусульманских общин Чёрного моря, в том числе абхазов), а также мухаджирство мусульман Балкан, происходившее в конце XIX — начале XX века.

Чтобы избежать логистического коллапса, русская администрация не стала форсировать выселение. Перевозку мухаджиров полностью обеспечивал османский флот. В процессе были задействованы и французские, и английские суда.

11 мая 1867 года османские и британские суда вывезли 2 159 абхазов в Констанцу. 13 мая османский пароход и английский корабль Honus доставили 1 743 человека в Варну. 21 мая французское судно Rior привезло 400 абхазов в Трабзон.

Начавшаяся в апреле депортация к концу июня была практически завершена.

Во время волны выселений 1867 года было переселено около 4 000 семей. Особое внимание уделялось общинам Цебельды и Дали, которые были практически полностью выселены. По российской статистике, половина переселённых приходилась именно на эти два общества.

За сухими описаниями процедур и составлением статистики, почти невозможно до конца представить масштаб человеческих трагедий, которые происходили тогда.

В особенно тяжёлом положении оказались крестьяне. Они заранее сознавали неизбежность надвигающейся беды и безуспешно искали выход. Некоторые видели спасение в переходе в христианство, полагая, что причиной выселения была и религиозная принадлежность. Православная церковь поощряла этот процесс, поскольку крещёные воспринимались как более лояльные подданные империи. С 22 декабря 1866 года по 1 марта 1867 года только в Бзыпской стороне крестились около 800 человек.

Непосредственно во время выселения прибегали к отчаянным, обречённым мерам: один брат соглашался уйти в ссылку, чтобы другому удалось остаться; престарелый отец добровольно отправлялся в надежде, что детям каким-то образом разрешат не покидать родину. Никто не знает, сколько семей было разорвано и навсегда искалечено.

Исполняя план, русские активно прибегали к силе. В сёлах Члоу и Джгерда жителей почти полностью выгоняли из домов под дулами ружей. Всем было тяжело оставлять свой дом, хозяйство, землю и уходить в неизвестность.

И сама дорога морем была тяжким испытанием. Лишь за период с 18 апреля по 18 мая 1867 года, судя по данным по 72 османским судам, разница между числом людей, поднятых на борт в Абхазии, и числом доставленных в Османскую империю составляла 1 105 человек.

К осени 1867 года по ту сторону реки Галидзга Абхазия практически опустела (Выселение не затронуло Самурзакано). Заброшенные дома, сёла, приусадебные земли, которые очень скоро зарастали травой, стали неотъемлемой частью местного пейзажа.

Многие абхазские общины эта волна депортаций миновала, но, как показала история, это было лишь начало трагедии.

Параллельно с очередной Русско-османской войной 1877–1878 годов империя организовала вторую волну и снова оторвала от родной земли тысячи семей. Более того, по повелению императора, оставшимся абхазам придали статус «виновного народа», ввели имущественный ценз и запретили селиться у моря.

В итоге мухаджирство коснулось практически каждого третьего абхаза, а тех, кто остался, почти полностью вытеснили из общественной жизни.

Картина опустевшего пространства между Галидзгой и Бзыпью бросалась в глаза чиновникам, путешественникам и писателям, путешественникам сюда в 1870-е годы.

Многих мухаджиров переселили во внутренние провинции Османской империи — в Сирию, на территорию нынешней Иордании. Небольшая группа осела в современной Аджарии, которая тогда входила в состав Османской империи.

Переселение внутри османских владений было лишь частично организовано: где-то группы размещали на определённых землях централизованно, а где-то мухаджиры селились самовольно. Османская администрация не слишком заботилась об их обеспечении. Отсюда и вывод: переселение абхазов в Аджарию в значительной степени происходило стихийно, и османам это не мешало, поскольку переселенцев было немного и их размещение в Аджарии не нарушало договорённостей с Россией.

Мухаджиры старались сохранить внутренние социальные, семейные и родственные связи и селились по родам и общинам. Им удалось интегрироваться в мусульманскую среду, но при этом они сумели донести до наших дней язык и память о родной земле.

Параллельно с выселениями русская администрация начала расследование обстоятельств восстания. Вину молодого Гიоргия Шервашидзе доказать не удалось. Наместник Михаил и кутаисский губернатор Святополк-Мирский хорошо понимали, что Шервашидзе оказался втянут в эти события совершенно случайно и против своей воли. Более того, находясь среди восставших, он не воспользовался ситуацией, чтобы выступить против империи. Тем не менее, не дожидаясь завершения следствия, его всё равно выслали в приуральские края, в Оренбург.

В 1875 году следствие полностью оправдало его и разрешило вернуться на Кавказ. После этого Гიоргий начал военную и административную карьеру, но из-за своего происхождения и одновременно либеральных взглядов всё равно воспринимался как человек ненадёжный. Об этом красноречиво говорит один из самых примечательных эпизодов его биографии: во время визита императора Александра III в Кутаиси в 1879 году, флигель-адъютанта наместника Кавказа Гიоргия Шервашидзе на время визита специально выселили за пределы губернии, поскольку, как адъютант наместника, он, вероятно, должен был бы находиться рядом с императором, а ему до конца не доверяли — вдруг он скажет что-нибудь «не то».

Череда его ссылок фактически завершилась в 1905 году, когда император Николай II снял с абхазов клеймо «виновного народа», а Шервашидзе разрешил вернуться и поселиться в Абхазии. Престарелый Шервашидзе умер в 1918 году на родине и был похоронен там же.

Именно этот человек, с такой биографией и судьбой, смотрит на нас с фотографий 1882 года, где Гიоргий Шервашидзе позирует в образе Тариэла из «Витязя в тигровой шкуре», воплощая собой, пожалуй, одного из самых значимых героев грузинской литературы.

Продолжение следует.

Использованная литература:

- Дзидзария Георгий, Присоединение Абхазии к России и его историческое значение, Сухуми, 1960 г.

- Дзидзария Георгий, Восстание 1866 года в Абхазии, Сухуми, 1955 г.

- Дзидзария Георгий, Мохаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия, Сухуми, 1982

- Анчабадзе Георгий, Абхазия и Кавказская война. 1810-1864, 2018 г.