“Мой Карабах”. История пятая: война

Это пятая история из серии армянского журналиста и писателя Марка Григоряна “Мой Карабах”, которую он написал специально для JAMnews.

Первые четыре части:

1988 год. Первые карабахские митинги

Лето 1988. Ереван требует присоединения Карабаха

Конфликт между BBC и Баку – и эпилог

год заканчивался тяжело.

В ноябре в Москве начался совершенно позорный суд на сумгаитскими погромщиками. И это был лишь один из многих процессов. Уголовное дело раздробили на множество мелких дел, старательно избегая этнической подоплеки, погромщиков судили в Волгограде, Воронеже и еще где-то.

Но, главное, многие дела направили в Баку и Сумгаит. В результате этих действий руководства чувство, что главные погромщики остались безнаказанными, лишь возросло.

Все это еще больше обострило ситуацию и углубило конфликт.

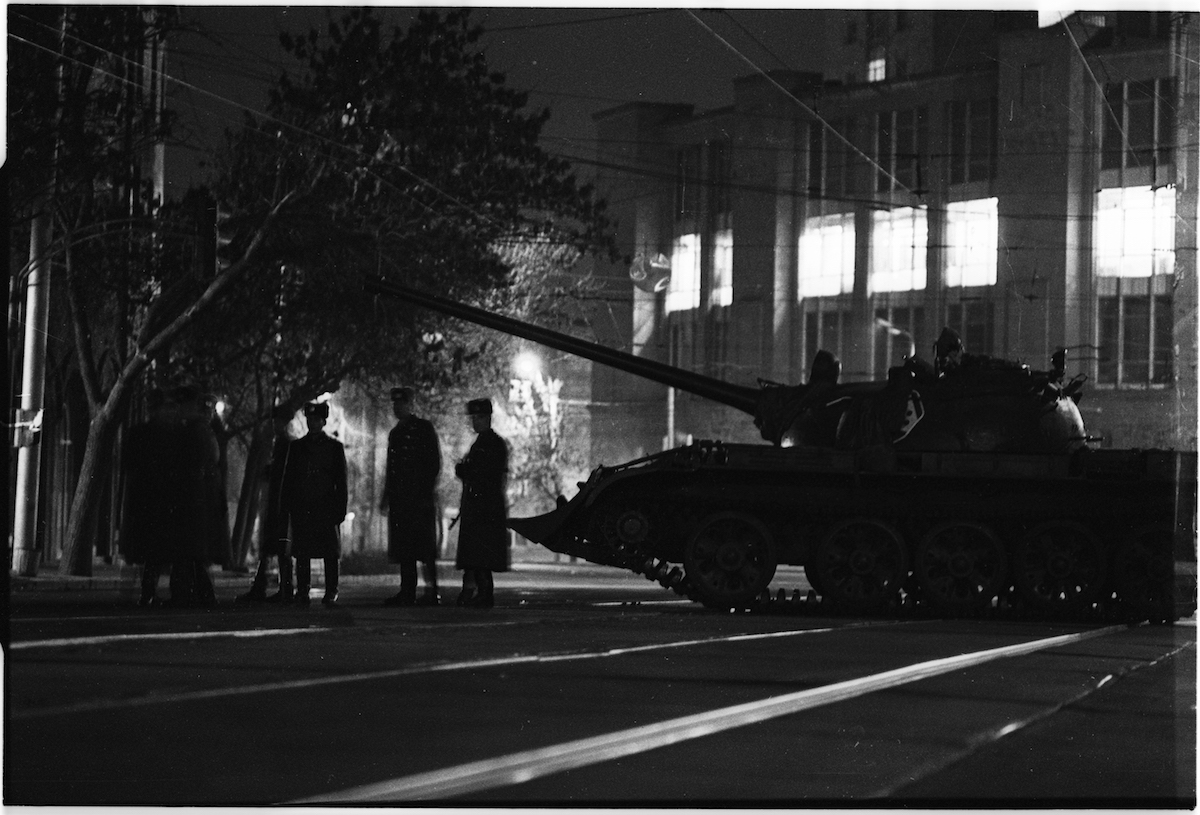

А 23 ноября, когда большая толпа собралась у здания оперы, где проходила экстренная сессия Верховного Совета, в Ереване объявили комендантский час. В ту же ночь на улицы города выдвинулись танки и бронетехника.

Выходить из дому после десяти вечера отныне мы не могли. Хватали всех – даже тех, кто выходил в тапочках, чтобы выбросить мусор. Стандартное наказание – 30 дней ареста – штамповали без разговоров.

Через несколько дней все вошло в «нормальную» колею. Солдаты, до этого грозно сидевшие на танковой броне, стали заходить в квартиры и попрошайничать. Ереванцы подкармливали их, снабжали сигаретами и водкой.

А утром 7 декабря в 11:41 я вел урок в восьмом классе. Вдруг раздался гул. Завизжали девочки. Я посмотрел в окно и увидел, как два десятиэтажных здания напротив школы наклоняются друг к другу, а потом резко расходятся в стороны. Здание школы ходило ходуном.

Это было Спитакское землетрясение.

Следующие дни слились в один непрекращающийся кошмар. Время потеряло связность и перестало течь, разбившись на отдельные картины.

Так – картинами – я их и помню. Неопознанные тела погибших, уложенные в несколько рядов у постамента памятника Ленину в Ленинакане (нынешний Гюмри). Десятки гробов – целые штабеля, сваленные на стадионе в Спитаке. Люди, читающие списки раненых у дверей ереванской больницы. Стонущая женщина, свесившаяся из окна и сползшая по стене накренившегося дома, где осталась вся ее семья.

Для многих землетрясение и карабахское движение стали неразделимы. Именно поэтому в Армении так верят в теорию заговора об искусственно вызванном землетрясении.

Сейчас, спустя 30 лет, я считаю, что 1988 год начался для меня 21 февраля, а закончился 7 декабря. В эти месяцы вместилось столько переживаний, столько событий, эмоциональных взлетов и падений, что на самом деле такой год стоит нескольких лет.

Война

«М

арк Владимирович, – сказал один из подошедших ко мне мальчиков, – только не говорите нашим родителям. Мы решили бежать на войну».

Мальчиков было трое. Им было по 14 лет, и я был их классным руководителем. Разговор проходил в классе. Строго говоря, к тому времени, когда мы говорили, война в Карабахе еще не началась, но всем уже было понятно: ее не избежать.

Шла осень 1991 года. Уже провалился августовский путч, все, кто мог, объявили о своей независимости – Азербайджан вышел из состава СССР, Армения провела референдум и стала независимым государством, а Карабах объявил об отделении от Азербайджана.

Но в Карабахе все равно было неспокойно. Один из троих подростков, стоявших передо мной, был родом из Геташена – деревни на севере Карабаха, весной 1991 года попавшей в эпицентр операции «Кольцо», которую провели советские войска и азербайджанский ОМОН.

Они вошли в деревню, подавив сопротивление ее жителей, которых поддерживали добровольцы из Армении. Омоновцы грабили дома, избивали местных жителей, убили несколько человек, а оставшееся население депортировали. В Геташен и Мартунашен завезли азербайджанцев, которых заселили в брошенные армянами дома.

И мой ученик Аветик (имя, конечно, изменено) собирался вместе с двумя ближайшими друзьями попасть в деревню, где жила его семья, чтобы отомстить. Мне же мальчики об этом рассказали, потому что считали, что кто-то из взрослых все же должен быть в курсе их планов.

Я оказался в довольно трудном положении, так как, будучи их учителем, должен был рассказать обо всем их родителям. Но, рассказав, я потерял бы их доверие на всю жизнь. Следовательно, мне надо было взять ответственность на себя и самому отговорить их от этой сумасшедшей, а возможно и самоубийственной поездки.

Но как?

Запрещать было нельзя – это лишь укрепило бы их желание бежать на войну. И я сказал, что, конечно, бежать можно, но им надо сначала подготовиться, в частности, занявшись основательной физподготовкой, так как слабакам на войне не место.

И три друга начали каждое утро делать зарядку, подтягиваться, бегать. Они учились ориентироваться на местности и пользоваться компасом. А еще они начали копить деньги.

Так прошла пара месяцев, началась зима, и побег пришлось откладывать до весны. А весной их увлекло что-то другое, и идея побега отошла на задний план.

ам я не воевал.

С одной стороны, пользы на фронте от меня было бы никакой – таких интеллигентов, как я, нельзя подпускать к передовой на пушечный выстрел. Видимо, это сознавало и государство, не предпринимавшее попыток забрать меня в армию.

Хотя воевали многие. И среди них были мои друзья, знакомые, соседи и коллеги по депутатскому корпусу (а я в начале 1990-х был депутатом Ереванского городского совета).

Воевали по-разному. Были среди них такие, кто отправлялся в Карабах на несколько недель, а потом, вернувшись домой, гордо ходил в свежей камуфляжной форме. Они не расставались с автоматами, как-то по-особенному ставили ноги и всем своим видом демонстрировали серьезность и значимость.

Но их было мало. Главным образом, уехав в Карабах, мои знакомые месяцами не появлялись дома. А появившись, сразу же начинали собираться обратно.

Война трагична. Был убит мой друг и однокурсник, журналист, публицист и политический деятель Самвел Шахмурадян. Еще раньше убили Симона Ачикгезяна – коллегу-депутата, с которым мы очень трогательно подружились, хотя Симон – а его за седую шевелюру и бороду прозвали «Дед» – был старше меня на целое поколение.

И было много похорон. Хоронили молодых парней, погибших на карабахских фронтах.

Война – это отступления и наступления. Это взятые и отданные холмы и деревни. Это грязь, пот, кровь, гной и кошмарная, нечеловеческая усталость, пронизывающая не только тело, но, кажется, и душу. И запахи – пота, крови, испражнений, гниющей плоти…

В этом смысле, думаю, карабахская война ничем не отличалась от десятков других войн ХХ века. Она была такой же злой, непримиримой, агрессивной и неотвратимой.

Воевали отчаянно. В Армении, кажется, понимали все: сдача Карабаха означала бы сдачу Армении. Поэтому цеплялись за каждый населенный пункт, каждую горку или рощицу. Азербайджану в разные периоды войны помогали то украинские летчики, то чеченские отряды, то наемники из Афганистана, однако армянской стороне быстрее удалось организоваться, создать из разрозненных партизанских отрядов сначала подобие армии, а затем и настоящие регулярные войска.

Ситуация осложнялась тем, что, когда СССР развалился, на территории Азербайджана было намного больше оружия, чем в Армении, что давало азербайджанским военным значительное преимущество в технике и вооружении. Говорили, что Монте Мелконян, который был одним из организаторов армянской армии и командиром Мартунинского оборонительного района, не награждал своих воинов за подбитые танки, а наказывал.

«По танкам надо стрелять так, чтобы их можно было починить и использовать», – говорил он.

С течением времени карабахской армянской армии удалось выстоять под серьезным натиском, а потом и перейти в наступление, в результате которого был завоеван ряд районов, уже выходящих за пределы НКАО – Нагорно-Карабахской автономной области советского времени.

И когда это случилось, было подписано соглашение о перемирии. Кажется, это единственное в Европе соглашение такого рода, выполнение которого обеспечивается не миротворцами, а самими сторонами конфликта, причем на протяжении уже больше 20 лет. И это единственное перемирие, где стороны не разделены «зеленой линией» или демилитаризованной зоной.

Но война еще шла, когда я понял, что она как таковая противоречит всем моим жизненным установкам. Мы с войной оказались органически несовместимы. Осознать это было непросто, еще сложнее было понять, как жить, когда карабахская война идет совсем близко, когда на этой войне погибают мои друзья.

И мы с отцом написали обращение к интеллигенции Армении и Азербайджана и опубликовали его в газете «Голос Армении». Смысл этого обращения был в том, что интеллигенты должны были повлиять на свои правительства, чтобы те наконец прекратили войну и начали переговоры о мире.

Это, конечно, было чрезвычайно наивно. По-детски наивной была наша вера в «интеллигенцию», которая за советские годы привыкла подчиняться властям и не была способна на самостоятельные действия. Хотя, собственно, что такое «советская интеллигенция»? И что такое «интеллигенция» вообще? Сейчас я уже не знаю ответов на эти вопросы.

И несмотря на нашу наивность, обращение было услышано и армянами, и азербайджанцами. Отклики мы получали самые положительные, но этим все и ограничилось.

К войне мы все относимся чрезвычайно серьезно. И после тех лет, думая о войне – любой войне – я вспоминаю слова одного из героев повести «Вино из одуванчиков» Рэя Бредбери:

«В войне вообще не выигрывают, Чарли. Все только и делают, что проигрывают, и кто проиграет последним, просит мира. Я помню лишь вечные проигрыши, поражение и горечь, а хорошо было только одно — когда все кончилось. Вот конец — это, можно сказать, выигрыш, Чарльз, но тут уж пушки ни при чем».

Иногда я спорю с Бредбери, но чаще все же соглашаюсь. Скорее всего, пушки действительно ни при чем.