Карабахская война: о чем рассказывают документальные фильмы армянских режиссеров?

Документальные фильмы о карабахской войне

С первых же дней войны в Нагорном Карабахе (1991-1994 годы) самые горячие точки и бои конфликта находились в центре внимания камер армянских документалистов.

Они фиксировали боевые действия, вынужденное переселение, одним словом — войну.

Кинокритики особенно отмечают серию фильмов Рубена Геворгянца “Арцахский дневник” (1993 г. и 1995 г.), а также фильмы “Перемена, тянущаяся бесконечно”(1996 г.) и “Миссия- жить” (2011 г.) Врежа Петросяна, “Мужчина и хлеб” (2001 г.) Гагика Арутюняна, “Натянутый канат”, “Говорят, будто…” Николая Давтяна, “Наш крест” (1998 г.), “Развилка” (1998 г.), «Война без комментариев» (2004 г.) Карена Геворгяна и “Человеческие истории в дни войны и мира”Вардана Ованнисяна(2007 г.).

Кинооператор и режиссер Шаварш Варданян оставил большое наследие военной хроники, благодаря ему сегодня есть 1200 часов документального видеоматериала про карабахскую войну. Он работал почти во всех горячих точках, в ходе работы был несколько раз ранен, но до конца войны продолжал съемки на фронте.

“Наше документальное кино в первую очередь фиксировало факты как живую историографию происходящего на фронте. Второй аспект показывает геройство и патриотизм, проявляемые армянскими бойцами при уничтожении противника. У зрителей эти фильмы вызывают чувство гордости и восхищения поступками героев, а с другой стороны – пробуждают чувство боли за потери и жертвы”, — говорит киновед, доцент Ереванского государственного института театра и кино Сирануйш Галстян.

После установления режима перемирия между Арменией, Азербайджаном и Нагорным Карабахом (1994 г.) армянское документальное кино начинает обращаться к жизни людей, проживающих на армяно-азербайджанской границе в послевоенное время, публикуя их личные истории. Именно в этот период создается ряд совместных армяно-азербайджанских фильмов.

За последние 20 лет документалист Тигран Паскевичян снял четыре документальных фильма, посвященных карабахскому конфликту. Три из них – “В том далеком соседнем селе”, “Война после войны” и “Пленники войны” — являются совместными армяно-азербайджанскими фильмами.

Армянское село Айгепар и азербайджанское Алибейли расположены друг против друга. Армяно-азербайджанская граница между этими селами прозрачна, каждый день, от рассвета до заката, жители двух сел наблюдают за повседневной жизнью друг друга. Снятый в 2006 году фильм “В том далеком соседнем селе” рассказывает именно про эти две деревни, нынешнюю жизнь их жителей и воспоминания прошлого. Режиссер фильма – Ара Ширинян.

Герои фильма создают ясную картину того, как до конфликта армяне и азербайджанцы жили бок о бок, дружили, вместе справляли свадьбы, вместе работали и помогали друг другу. Даже после войны они сохранили добрые и хорошие воспоминания.

“Наш дом был разрушен и разгромлен выстрелами и танковыми ударами азербайджанцев, но именно азербайджанцы построили наш дом до войны, а мой муж соорудил для их дома ворота и двери. Мы были очень близки, тесно дружили… Я до сих пор поименно помню, кто в каком доме жил в селе напротив”, — рассказывает в фильме одна из жительниц Айгепара.

Другой житель села вспоминает, как покупал продукты у азербайджанцев в долг на несколько дней, благодаря взаимному доверию и дружбе.

“Этот фильм показывает, что среди простого народа, между обычными людьми нет войны, нет конфликта, что этот конфликт – намного выше, он в интересах международного сообщества, сверхдержав”, — говорит сценарист фильма Тигран Паскевичян, добавляя, что фильм был показан и в Азербайджане, и в Армении.

В 2007 году был снят следующий совместный фильм “Война после войны”, который повествует о людях, пострадавших в Армении и Азербайджане от выстрелов и минных взрывов на границе. А документальный фильм “Пленники войны” выявляет драматические истории людей, попавших в плен, соответственно, в Армении и Азербайджане.

“Принцип параллельности в этих трех фильмах был очень важен. Работа с азербайджанскими коллегами шла гладко, конфликтов не было. Я ни разу не усомнился в искренности своих азербайджанских коллег, и ни в одном из фильмов не было тяжелого клейма пропаганды”, — говорит Паскевичян. “Я вообще всегда очень адекватно относился к противоположной стороне. Этот конфликт – не война между людьми, между селами или между народами. При съемках совместных фильмов самым важным для наших команд были люди, каждый из нас всегда убирал свой субъективизм подальше”.

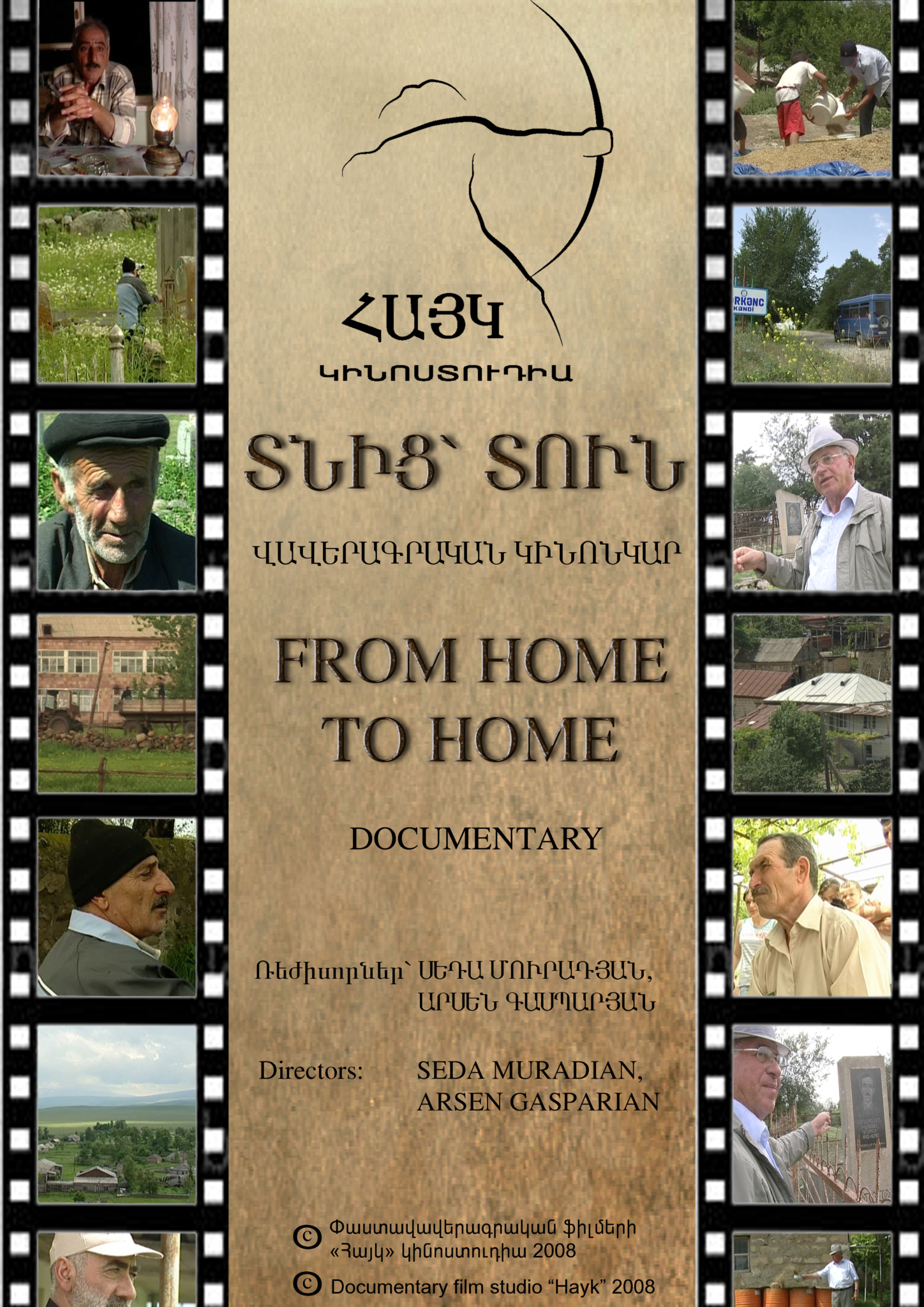

Снятый в 2008 году документальный фильм «Из дома в дом» рассказывает о двух общинах, приверженцах гуманизма и общечеловеческих ценностей. Сорежиссером и сценаристом фильма является журналист Седа Мурадян.

“Из дома в дом” рассказывает об армянах, после погромов в Сумгаите переехавших из Азербайджана в Армению, и азербайджанцах, перебравшихся из Армении в Азербайджан, которые добровольно обменяли свои деревни и обещали не разрушать оставленные в селах кладбища.

Фильм рассказывает именно об этом обещании, демонстрируя, что жители армянского села Дзюнашох /бывший Кызыл—Шафаг/ и азербайджанского села Керкендж продолжают сохранять и азербайджанское, и армянское кладбища.

“Это очень искренний фильм, он показывает, что побеждает народная дипломатия. Жители двух сел побеждают своей дипломатией и находят более благоприятные, более правильные решения своей проблемы”, — говорит сорежиссер фильма Арсен Гаспарян.

“Я хотела рассказать о людях, носителях общечеловеческих ценностей. Этот фильм – история о тоске и людях, которые ежедневно борются с этой тоской, но вместе с тем уважают общечеловеческие ценности и данное слово”, — говорит Седа Мурадян.

Режиссер подчеркивает острую необходимость таких фильмов, чтобы находить точки примирения между армянами и азербайджанцами.

Благодаря показу этого фильма жители азербайджанского и армянского сел смогли еще раз увидеть могилы своих родных, оставленных по ту сторону границы, и убедиться в их сохранности.

По словам киноведа Сирануйш Галстян, это обещание, данное армянами и азербайджанцами друг другу, является уникальным примером проявления общечеловеческих ценностей, которое достойно быть задокументированным.

“Здесь важно то, что армяне и азербайджанцы остались людьми по отношению друг к другу, обещали, что будут сторожить и ухаживать за могилами своих предков, и выполняют свое обещание. Ведь разрушение могил является вандализмом — вне зависимости от религии и политических взглядов”, — говорит киновед.

Фильм “Воспоминания без границ”, снятый совместно армянским, азербайджанским и турецким режиссерами рассказывает о конфликтах в регионе, закрытых границах, историческом прошлом, настоящем и выявлении идентичности.

Фильм, состоящий их четырех частей, был снят в 2012 году по инициативе Центра медиаинициатив. Человеческие истории и искренние беседы переплетаются в фильме с архивными кадрами и фотографиями из личной жизни героев, их предков, из разных исторических эпох Армении, Азербайджана и Турции.

Первая часть фильма, снятая режиссером Мехметом Бинаем — “Потерянное и найденное” — описывает историю криптоармянина, проживающего в Турции, который обнаружил свою идентичность, узнав, что он армянин, но скрывает это от общества. Вторая часть фильма – “Аветис” (в переводе с армянского — «Благая весть»), режиссер которой – Левон Калантар, а автор – Арутюн Мансурян, посвящена семье армян, которые жили во Франции, а потом переехали в город Шуши в Карабахе, и именно там родился их ребенок.

“В этом фильме из четырех частей нет анализа и историй о конфликте. Здесь люди, которые, рассказывая свои личные истории, выражают свое отношение к прошлому и настоящему. Эти четыре истории ведут к обнаружению идентичности, выявлению границ”, — говорит Армен Саргсян, продюсер по развитию Центра медиаинициатив, который является автором четвертой части фильма.

Третья часть фильма “Воспоминания без границ” – “Театр призраков”. Ее режиссером выступил Аяз Салаев. Это история актрисы Эльмиры Махаррамовны Исмаиловой, которая родилась и жила в Ереване и работала в ереванском азербайджанском государственном драматическом театре.

Камера фиксирует глаза актрисы, полные слез, когда она с ностальгией вспоминает проведенные в Ереване годы.

“После нашего последнего спектакля в Армении зрители поднялись на сцену. У одного из них был в руках саз, и мы попросили его сыграть что-нибудь. Он сыграл мелодию песни, которую мы все знали – “Может, больше не вернусь я сюда”. Плакала вся труппа… Никто не хочет жить в изгнании, тоскуя по родине”, — рассказывает в фильме азербайджанская актриса.

Четвертая часть фильма “Воспоминания без границ” – “Белые соседи”. Ее режиссером является Левон Калантар, а автором – Армен Саргсян. Фильм рассказывает об армянине, живущем в городе Горис в Армении, который в годы карабахской войны производил оружие, а сейчас создал армяно-турецкие шахматы. Шахматные фигуры мастера Миграна Мирумяна изображают известных армянских и турецких военачальников и политических деятелей.

Герой фильма проводит параллели между шахматным полем и полем боя. По его словам, как в шахматах, так и на войне действия и ошибки любой пешки могут стать роковыми.

“Я бы никогда не хотел заниматься изготовлением оружия, пусть всегда будет мир на земле”, — говорит Мигран Мирумян в фильме, добавляя: “Надо находить общий язык с соседями, дружить, либо надо продавать дом и уезжать. Что такое граница, кто их создал, эти границы?”

Помимо хронологии и фильмов, сотканных из реальных человеческих историй, армянские документалисты создали отдельные фильмы-портреты про бойцов, павших на войне. Среди этих фильмов можно отметить следующие: «Наш Командос» Рубена Геворгянца (2000 г.), “Непрерываемый полет” Арсена Гаспаряна (2004 г.), «Еще увидимся, ребята» Анны Бабаян (2010 г.), «Веселые. грустные, такие вещи» Гагика Степаняна (2015 г.).

Документальный фильм кинорежиссера Тиграна Хзмаляна «Осколок»рассказывает о бойцах Шушинского батальона во время карабахской войны в 1994 году.

Эпизоды фильма показывают повседневную жизнь на войне: бойцы связываются с командиром по рации, выполняют приказы, постоянно звучат выстрелы, но все очень спокойны, молча погружены в свои мысли. Все это перемежается отрывками из бесед и шуток, которыми перебрасываются между собой солдаты.

В последнем эпизоде фильма – сцена операции раненных солдат в госпитале. Из тела одного из раненых бойцов извлекают осколок, который, собственно, и дал название фильму. По словам Тиграна Хзмаляна, “осколок” в фильме несет также аллегорический смысл.

“Я хотел показать отвратительные, кровавые, смрадные последствия войны. Все мы носим в себе осколки войны. Даже если при операции их извлекают из тела, все равно, осколок войны остается в тебе. Этот шип, который оставила война во всех нас – и в армянах, и в азербайджанцах, в женщинах и мужчинах, в живых и погибших, он есть и он будет, пока мы живы”, — говорит Хзмалян.

Кинорежиссер лично участвовал в карабахской войне и в 1992-1994 годах работал корреспондентом для армянского телеканала “А1+”, российской программы “Вести” и британской компании “Би-Би-Си”.

Его 33-минутный фильм “Осколок” был впервые показан в 2010 году.

“В кадрах фильма я увидел ребят, которых знал лично в годы войны, многих из них уже нет в живых. Я сам потерял троих друзей на войне, и мне было довольно трудно снимать документальное кино. После монтажа этого фильма я понял, что сам ношу в себе этот осколок войны, и это именно то обстоятельство, которое мешало мне говорить про войну до этого”, — говорит Хзмалян.

Кинорежиссер подчеркнул, что фильм “Осколок” вызовет эмпатию и у азербайджанского, и у вьетнамского, и у африканского зрителя.

“Изначально у меня нет вражды и ненависти, естественно, в фильме это и не могло быть отражено. Я сознательно убрал все те части, которые могли рассматриваться и восприниматься как попытка дегуманизации врага или превращения своих в суперменов, как попытка вознести и обожествить их. В этом не было необходимости, я хотел показать человека, смерть и жизнь на войне”, — говорит Хзмалян.

Сегодня, через 25 лет после войны, документалисты надеются и едины в том мнении, что показы человекоцентристских фильмов могут привести к положительным изменениям в восприятиях армянского и азербайджанского обществ, могут создать точки примирения и мира и очеловечить образ “врага” в глазах других.