Как Россия пришла в Абхазию. Цикл статей грузинского ученого об истории Абхазии. Часть 1

История России в Абхазии

Автор — Зура Цурцумиа, магистр истории. Оригинал на грузинском языке опубликован на грузинской онлайн-платформе « Индиго».

«Абхазия XIX–XX» — это серия статей, посвященных истории Абхазии XIX–XX веков. Ее цель — обратить внимание на ключевые этапы прошлого региона в доcоветский период и представить их читателю в популярной, доступной форме.

В работе над этой темой мной двигали два основных мотива.

Во-первых, в историографии этого периода акцент в основном делается на Восточную Грузию, тогда как прошлое Абхазии, а также даже таких регионов, как Самгерело или Гуриа, остается обделенным вниманием и для широкой публики до сих пор является неизвестным приключением.

Во-вторых, в силу нынешнего конфликта и оккупации, история Абхазии обычно воспринимается через призму национализма и противостояний.

Задача этой серии — показать прошлое региона за пределами этих узких рамок.

При подготовке текстов использовались исторические документы, первичные и вторичные источники, научные труды различных авторов. Однако важно напомнить читателю: статьи, входящие в эту серию, не являются академическим исследованием.

Утверждение России в Абхазии

19 июня 1810 года из Севастопольской военно-морской базы вышла русская флотилия под командованием линейного корабля «Варахаил». В это время шел уже четвёртый год очередной русско-османской войны, основной театр которой находился в дельте Дуная.

Однако корабли, покинувшие базу в июне, взяли курс не на дунайское побережье, а значительно восточнее. По пути к ним присоединились два фрегата — «Воин» и «Назарет». Флотилией командовал капитан-лейтенант Пётр Андреевич де Додт (Pierre André de Dodt). В его распоряжении находился также батальон 4-го морского полка численностью 640 солдат.

После двадцатидневного плавания, 9 июля, флотилия появилась в Сухумской бухте и предложила османскому гарнизону, стоявшему в сухумской крепости, капитулировать. Начались переговоры, но они ни к чему не привели.

В три часа дня русский флот открыл огонь и до самого утра следующего дня непрерывно обстреливал прибрежные укрепления и крепость. На рассвете российский десант с двумя пушками высадился на берег. Османы открыли ответный огонь с полуразрушенных крепостных стен, а с горных склонов Сухуми на десант обрушилась османская кавалерия и пехота.

При поддержке флота русские отбили атаку, пушками разрушили ворота крепости и готовились к штурму, когда османы вывесили над крепостью белый флаг. К одиннадцати часам утра 10 июля 1810 года русские заняли сухумскую крепость.

Взятие Сухуми стало безоговорочной победой России над Османской империей. Потеря крепости лишила султана одного из последних опорных пунктов в регионе. Казалось, что теперь стало ясно, кто будет новым хозяином Абхазии, однако всё оказалось не столь однозначным. За пределами русско-османского противостояния в самом Абхазском княжестве разворачивались собственные, сложные политические процессы.

Во время столкновения с русскими в сухумской крепости находился наследник Абхазского княжества, поддерживаемый османами, — Аслан-бей Шервашидзе. Когда, потерпев поражение, он покидал Сухуми вместе с оставшимися в живых воинами, направляясь в сторону Джигетии, его брат Сефер-бей Шервашидзе, окружённый русскими войсками, двигался через Мегрелию к Сухуми.

Через несколько месяцев после взятия Сухуми, в октябре 1810 года, по официальному указу российского императора, в присутствии абхазской знати и народа, Сефер-бей — он же Гиоргий Шервашидзе — был утверждён в звании правителя Абхазии. Казалось, что кризис власти внутри княжества урегулирован, однако абхазское дворянство и другие представители рода Шервашидзе вовсе не собирались безоговорочно принимать новый, русский порядок.

Регион Западной Грузии до появления Российской империи

Княжество Абхазское, наряду с другими политическими образованиями Западной Грузии, с XVI века оказалось под османским влиянием. С начала XVII века род Шервашидзе, упоминаемый ещё во времена царицы Тамар как эристави (правитель) Цхумского региона и носивший титул князя, добивается независимости от рода Дадиани, но при этом параллельно и он попадает под орбиту Османской империи.

Османское влияние распространяется и на религию: предки Келеш-бей Шервашидзе, сам он, а также его потомки — Аслан-бей и другие сыновья — были мусульманами. Второй сын, Сефер-бей, принял христианство, женившись на Тамаре, дочери мегрельского князя Кации Дадиани. Для населения, как и для знати, основным разговорным языком в то время был абхазский, однако язык делопроизводства и литературы отличался от разговорного.

Например, Гиоргий Шервашидзе, считающийся первым абхазским поэтом, писал свои тексты на грузинском и русском языках. Надгробные надписи на могилах Гиоргия и его отца, последнего правителя Абхазии, в селе Мокви, также выполнены грузинской письменностью — асомтаврули.

Таким образом, в начале XIX века княжество Абхазское являлось частью политического и религиозного пространства Османской империи, но при этом сохраняло династические, религиозные и культурные связи с другими грузинскими государственными образованиями, а также с горцами Северного Кавказа.

По-видимому, в то время — как и прежде, и позднее — в кругах правящей элиты, в аристократии, сохранялась память о том, что все они когда-то были частью единого грузинского мира. Однако политического выражения эта память уже не имела.

В позднефеодальной системе элиты, как правило, подчинялись доминирующей силе, и абхазская знать была интегрирована в османское пространство — так же, как, например, элиты Картл-Кахетинского царства XVII века были вовлечены в систему иранского господства.

Для самой Османской империи Западная Грузия представлялась географически изолированным и экономически бедным регионом, не вызывавшим на султанском дворе желания особого инвестирования ни в финансовом, ни в политическом плане.

Главное для османов было обеспечить стабильность в регионе и недопустить вторжения чужих или враждебных сил. Поэтому контроль над побережьем имел для них ключевое значение: помимо крепостей Кутаиси и Шорапани, они твёрдо удерживали Батуми, Поти, Анаклию и Сухуми.

Однако за пределами крепостных стен их власть носила в основном формальный характер. Единственным прочным инструментом влияния оставалось то, что утверждение каждого нового князя или царя зависело от султана, что обеспечивало ему весомый рычаг воздействия на местные политические процессы. (В других османских провинциях, например в Самцхе-Саатабаго, ситуация была иной — там местная знать фактически исполняла функции османских чиновников.)

Османов с западногрузинскими царствами и княжествами связывала также важная экономическая деятельность — участие грузин в ключевом для османской военно-политической системы процессе работорговле.

В течение нескольких веков Османская империя оставалась одним из крупнейших рынков сбыта рабов, и торговля людьми в Западной Грузии и за ее пределами стала весьма прибыльным делом.

Именно благодаря таким отношениям уровень автономии местной власти в Западной Грузии от Османской империи, оставался относительно высоким. В политическом пространстве время от времени появлялись сильные князья и цари, которые осмеливались выступать против формального подчинения султану.

Однако эти выступления не приносили успеха: ни одно местное образование не обладало достаточной экономической или военной мощью, чтобы полностью избавиться от османского влияния и присутствия.

Османское владычество при этом допускало развитие внутренних феодальных конфликтов, которые не представляли прямой угрозы для власти султана. В подобных столкновениях нередко участвовали правители соседних санджаков — как по собственной инициативе, так и по поручению Порты, что позволяло Стамбулу контролировать регион без излишних военных и финансовых затрат.

Именно такая форма вассальной зависимости существовала в Западной Грузии, когда в 1801 году Российская империя упразднила Картл-Кахетинское царство и, закрепившись в Тбилиси, начала дальнейшую экспансию — как на запад, так и на восток.

Что происходит в Абхазии во время вступления России

В этот период власть в Абхазском княжестве принадлежала сильному и энергичному Келеш-бею Шервашидзе. Ему удалось сосредоточить власть внутри княжества, и уже с 1790-х годов он активно противостоял соседнему правителю — князю Дадиани. Их противостояние развернулось из-за земель Самурзакано.

В 1802 году Келеш-бей захватил у Дадиани крепость Анаклия и взял в заложники наследника мегрельского престола — Левана. Демонстрацией его силы и влияния стали и события 1805–1806 годов: Келеш-бей приютил у себя изгнанного султаном Тайяр-пашу, а когда султан потребовал вернуть «предателя», Келеш-бей отказался это сделать — более того позволил беглецу уйти на Кубанское побережье.

В ответ на это, в 1806 году, к берегам Абхазии подошёл османский флот. Келеш-бей собрал на побережье все силы княжества, и османы, не решившись на сражение, были вынуждены отступить.

В те же годы у Келеш-бея возник конфликт и с Россией. В 1805 году вдова мегрельского князя Нино Дадиани обратилась к русским с просьбой помочь вернуть ее сына Левана, удерживаемого в заложниках. Россия потребовала от Келеш-бея освободить пленника, но тот отказался. В ответ русские в марте 1805 года взяли Анаклию силой. 2 апреля Келеш-бей освободил Левана Дадиани, получив взамен обратно Анаклию.

Этот конфликт отражал не столько противоречия между Келеш-беем и Россией, сколько стремление русских поддержать своего единственного на тот момент союзника и вассала в регионе Западной Грузии — князя Дадиани.

Аслан-бей, Сефер-бей и их борьба за власть

Старшим сыном Келеш-бея Шервашидзе был Аслан-бей Шервашидзе — тот самый, кто в 1810 году сражался против русских в Сухуми. Он был первенцем от первого брака Келеш-бея с Мариам из рода Дзияпш-ипа.

Младшие сыновья, в том числе Хасан-бей и Батал-бей, родились от женщины из рода Маршания — Рабии Маршания. Другой сын, ставший главным соперником Аслан-бея в будущей борьбе за власть, Сефер-бей, был, по-видимому, рождён от крестьянки из рода Лейба.

В феодальном обществе внутридинастические конфликты были естественной частью системы. В 1805–1806 годах семья первой жены Келеш-бея, род Дзияпш-ипа, организовала против него заговор. По распространенной версии, причиной стало то, что князь, решая вопрос о наследовании престола, склонялся к тому, чтобы назначить наследником не Аслан-бея, а Батал-бея или Сефер-бея, что вызвало ярость семьи Дзияпш-ипа.

Однако заговор провалился. Старший сын Келеш-бея, избранник Дзияпш-ипа, Аслан-бей, предположительно сам должен был участвовать в этом заговоре против отца, но убил одного из заговорщиков и, возможно, этим рассеял подозрения отца.

Однако следующая попытка убийства Келеш-бея оказалась успешной: пожилой князь был убит 2 мая 1808 года в своём дворце в Сухуми.

По одной версии, за убийством стояли русские или Нино Дадиани, которая, по поручению русских или по собственной инициативе, организовала преступление в пользу своего зятя — Сефер-бея. По другой, русской версии, убийство было делом рук османов, отомстивших Келеш-бею, подкупив его наследника и пообещав ему покровительство султана.

Русские военные командиры, действовавшие в регионе, открыто называли Аслан-бея убийцей своего отца. В некоторых письмах даже подробно описывалось, как это произошло: когда вечером Келеш-бей входил в свой дворец, Аслан-бей выстрелил в него, но промахнулся и ранил своего брата Батал-бея. Затем люди Аслан-бея сделали несколько выстрелов в старого князя. Когда отец, раненый, упал на землю, Аслан-бей подбежал и изрубил его мечом. В ту же ночь он убил еще двух своих братьев.

Убийство князя втянуло Абхазию во внутренний феодальный конфликт, так как вопрос о наследовании престола оставался нерешённым. По феодальному обычаю власть должна была перейти к старшему сыну, Аслан-бею, однако в последние годы жизни Келеш-бей называл своими наследниками разных сыновей.

В Абхазии понимали, что борьба за власть фактически отражала противостояние двух держав — Османской империи и Российской империи. Обе стороны вскоре открыто поддержали своих кандидатов: Аслан-бей укрылся в сухумской крепости, а Сефер-бей укрепился в Лыхны и оттуда просил русских оказать ему военную помощь, чтобы изгнать брата из Сухуми.

Русские понимали, что прямое нападение на Сухуми будет воспринято османами как акт агрессии, тогда как в тот момент между Россией и султаном велись переговоры о временном перемирии. Поэтому, вместо прямого вмешательства, они поручили Нино Дадиани поддержать Сефер-бея силами Мегрелии.

Так армии Дадиани и Сефер-бея подошли к сухумской крепости, но на помощь Аслан-бею морем прибыл с османскими силами хозяин Поти — Кучук-бей (также Шервашидзе). Сефер-бей и Дадиани не смогли взять Сухуми и отступили.

К концу 1808 года в Абхазии сложилась следующая ситуация.

Аслан-бей, поддерживаемый османами, удерживал Сухуми, но его власть почти не распространялась за пределы города. Сефер-бей стоял в Лыхны, однако и он не имел достаточной силы, чтобы подчинить себе Сухуми или другие регионы.

При этом русские считали именно его законным наследником, хотя по влиянию и авторитету он уступал своему старшему брату.

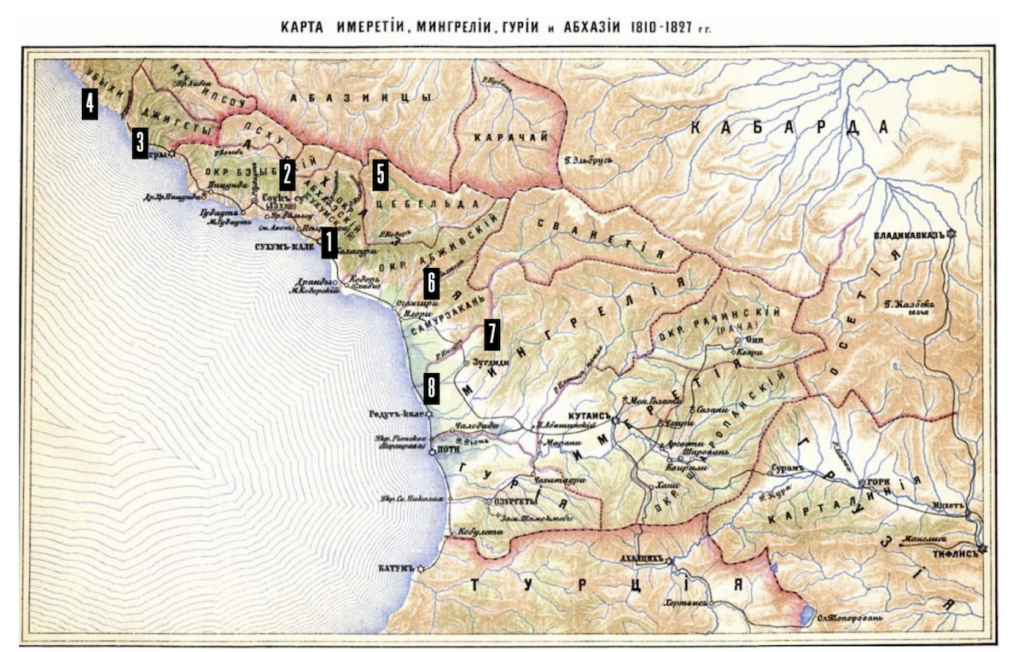

1. Сухум-Кале (Сухумская крепость) 2. Лихни 3. Джигетия 4. Убыхи 5. Цебельда 6. Абжуа 7. Зугдиди 8. Редут-Кале (Ахалцыхская крепость)

Баланс сил во всём этом регионе выглядел следующим образом: под властью России находилось только княжество Мегрелия; между Россией и Имеретинским царством назревал открытый конфликт; а позиция Гуриели [правитель региона Гурия] зависела от того, как будут развиваться события.

Между тем Османская империя не могла сосредоточить достаточные военные силы, чтобы напрямую угрожать России в Западной Грузии. Главное внимание султана в тот момент было приковано к Балканам, где шедшая война поглощала военные и финансовые ресурсы Османской империи. Более того, эта война стоила жизни двум султанaм.

Со своей стороны, и Россия не обладала достаточной мощью, чтобы подчинить себе Абхазию исключительно собственными силами. Более того, поддерживаемый ею Сефер-бей сталкивался с серьёзными проблемами авторитета и влияния среди местного дворянства — его легитимность вызывала сомнения.

Возможно, русские сознательно решили сделать ставку на такого слабого феодала, однако, как бы логично ни выглядела эта стратегия, именно она вызвала затяжные конфликты в Абхазии.

Почти два десятилетия продолжалось противостояние между Россией и Османской империей, в ходе которого Аслан-бей, признанный султаном законным правителем Абхазии, неизменно получал поддержку и сохранял возможность для борьбы.

К концу 1810-х годов обстановка в Абхазии стала настолько нестабильной, что русская администрация на Кавказе в какой-то момент даже рассматривала возможность вернуть регион под власть османов.

Известно, что этой идее решительно противился Ермолов, пригрозивший императору отставкой, если подобное решение будет принято.

После потери Сухуми в 1810 году, Аслан-бей несколько раз возвращался в Абхазию, и его военные вылазки не раз ставили русских в критическое положение. В июле 1813 года он вернулся при поддержке османов и заручился поддержкой части местных князей.

Однако Сефер-бей, при помощи русских, удержал власть: регулярные войска России и отряды Левана Дадиани разбили Аслан-бея, и тот вновь бежал в Джигетию.

В 1818 году против Сефер-бея поднялся его влиятельный сводный брат Хасан-бей, к которому присоединилась и их мать, вдова Келеш-бея, Рабия Маршания. Хасан-бея поддерживала в основном абжуйская знать.

Вскоре к нему примкнул Аслан-бей, и они совместно попытались свергнуть Сефер-бея, ставшего вассалом России. Русским снова пришлось защищать своего ставленника силой — их войска вновь вошли в Абхазию. Аслан-бей бежал в Османскую империю, Хасан-бей остался, но был усмирен русскими вместе со своими сторонниками.

После этого в Абхазии воцарилось видимое спокойствие, но оно было обманчивым — ситуация требовала лишь искры. И она возникла: 7 февраля 1821 года умер Сефер-бей Шервашидзе.

Некоторые считали, что князь был отравлен, и за этим стоял Хасан-бей. Эту версию подтверждало и то, что уже на следующий день после смерти Сефер-бея две сотни абхазов, подчинённых Хасан-бею, напали в лесу на часть русского гарнизона из Сухуми.

Русские и без того не доверяли Хасан-бею. С одной стороны, он пользовался большим авторитетом в Абхазии: за ним стояла абжуйская знать, князья Цебельды, у него были связи с османами, а по некоторым сведениям, он занимался с ними контрабандной торговлей.

Османы, по некоторым данным, даже рассматривали его как возможную альтернативу Аслан-бею. Хасана поддерживали его братья — Батал-бей, Ростом-бей и Тайир-бей; последний был направлен ко двору султана, чтобы добиться более активной помощи.

Русские вызвали Хасан-бея в сухумскую крепость «для переговоров», арестовали его и сослали в Сибирь. Это событие вызвало сильное возмущение среди абхазской знати. Братья Хасана, оставшиеся в Абхазии, перешли на сторону Аслан-бея, который в июне 1821 года прибыл в Джигетию при поддержке османов.

Его поддержали черкесы и пхсуи, и их объединенные силы двинулись на Сухум.

Положение русских стало критическим. Сыновья Сефер-бея были несовершеннолетними (старшего, Дмитрия, еще в 1811 году вывезла Нино Дадиани в Петербург и он находился там), а большинство абхазских князей переходило на сторону Аслан-бея.

В августе Аслан-бей заставил вдову умершего брата, Тамар Дадиани, принести ему клятву верности. В сентябре он осадил сухумскую крепость и потребовал капитуляции.

Командир гарнизона, подполковник Михин, отказался сдаться. Генерал Горчаков с двумя батальонами, артиллерией и мегрельскими отрядами двинулся на Сухуми, чтобы снять осаду. Аслан-бей встретил русские войска у Мокви, но, лишившись поддержки абжуйских и цебельдских князей, не решился на сражение и отступил.

Аслан-бей провел еще несколько оборонительных боев, но русские преодолели сопротивление, деблокировали Сухуми, вошли в Лыхны и разгромили владения верных Аслан-бею князей.

Можно сказать, что это была одна из первых карательных экспедиций русской армии.

В ходе операции впервые была применена тактика сожжения деревень и уничтожения имущества. Аслан-бей вместе с братьями и захваченными в Абхазии заложниками бежал в Османскую империю — в Трапезунд.

В октябре 1821 года в Абхазию прибыл старший сын Сефер-бея, воспитанный в России Дмитрий Шервашидзе, и был утверждён русскими в звании правителя Абхазии, но его власть оставалась формальной. Дмитрий вскоре умер — 16 октября 1822 годa.

Русские, помня подозрительную смерть Сефер-бея, на этот раз действовали решительно: в Лыхны Тамар Дадиани поставили охрану, а новым князем Абхазии назначили следующего сына Сефер-бея — Михаила Шервашидзе. Михаил, также получивший русское образование, уже находился в регионе и участвовал в военной экспедиции Горчакова 1821 года. Официально он был утвержден князем в феврале 1823 года.

Аслан-бей вновь попытался воспользоваться переходным периодом. В 1824 году он поднял новое восстание, и большинство абхазских князей примкнули к нему. Он осадил Сухуми и Лыхны.

Командир сухумского гарнизона, подполковник Михин, начал военные действия против мятежников, и они приняли характер карательной экспедиции. Так, в мае Михин сжёг деревню Акапа близ Сухума, что вызвало ответную атаку сторонников Аслан-бея: они устроили засаду на пути к Сухуми и полностью уничтожили два русских взвода. Сам Михин погиб в бою.

В июне Аслан-бей прибыл из Анапы в Абхазию с османскими силами. Особенно тяжёлая ситуация сложилась в Лыхны, где два мегрельских взвода защищали мать Михаила Шервашидзе.

В июне русские собрали сухопутные и морские силы и начали наступление против Аслан-бея. Операцией вновь руководил генерал Горчаков. С 10 по 15 июля русские прорвали осады Сухума и Лыхны. После этого князь Михаил вместе с матерью перебрался в Мегрелию, в село Хета, и до 1827 года в Абхазию не возвращался.

Организованное сопротивление Аслан-бея было окончательно сломлено в августе, хотя отдельные столкновения продолжались до октября. На короткое время он вновь занял оставленный Лыхны, но вскоре окончательно утратил силы и вновь бежал в Османскую империю.

Следующая крупная русская военная экспедиция состоялась в 1830 году, когда русские решили полностью установить контроль над побережьем от Поти до Анапы. Теперь их руки были развязаны.

В 1829 году Османская империя официально признала Абхазию зоной российского влияния.

Экспедицию возглавил генерал Гесс, который в июне 1830 года высадился в Сухуми с двумя тысячами солдат и двинулся к Анапе. Сопротивление оказывали садзы ( джигеты) и убыхи. Русским не удалось полностью очистить побережье, и вместо этого они основали в разных местах укреплённые пункты и крепости.

Аслан-бей вновь появился в Абхазии в ходе событий 1830 года, но и на этот раз потерпел неудачу. Позднее он окончательно покинул Абхазию и переселился в Стамбул, где и умер.

В 1830–1840-е годы в Абхазии продолжились восстания и вооруженные выступления, однако теперь военное и политическое присутствие России стало куда более мощным, организованным и влиятельным.

Кроме того, поддерживаемый Россией Михаил Шервашидзе уже не имел в Абхазии прямых соперников, и внутренние феодальные конфликты постепенно сошли на нет. После исчезновения сопротивления Аслан-бея и претензий Османской империи на этот регион, оставалось лишь вопросом времени и подхода, каким образом Россия заменит укоренившиеся здесь прежние формы управления.

Как показали последующие события, ее методы оказались еще более жесткими и насильственными — и цену за это заплатила не только абхазская знать, но и простые крестьяне.

Продолжение следует.

Использованная литература:

● Дзидзария Георгий. Присоединение Абхазии к России и его историческое значение. Сухум, 1960, с. 37–64.

● Гиорги Анчабадзе. Абхазия и Кавказская война. 1810–1864. 2018, с. 15–41.

● Василий Потто. Абхазия. Санкт-Петербург, 1907.

● Утверждение Русского владычества на Кавказе, т. III, ч. II, Тифлис, 1904, с. 521–564.

● Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею [АКАК], под ред. А. Берже:

т. 3, Тифлис, 1869, с. 115–211; т. 6, ч. 1, Тифлис, 1874, с. 643–666.

● Н. Дубровин. История войны и владычества русских на Кавказе, т. IV, Санкт-Петербург, 1886, с. 392–401; т. VI, Санкт-Петербург, 1888, с. 436–456.

Новости в Абхазии